Крушение надежд пассажирского дирижаблестроения. Роль экономических войн в битве технологий

К началу 20 века человечество уже достаточно уверенно чувствовало себя в воздухе. Кроме военного назначения, всё большее внимание уделялось и гражданскому применению воздушных судов. В 1927 году Чарльз Линдберг на одноместном самолете смог пересечь Атлантику. К управлению самолетами были допущены женщины, первой русской летчицей в 1911 году стала Лидия Виссарионовна Зверева. Однако массовые пассажирские перевозки самолетами тогда были недосягаемы – не позволяла мощность двигателей, да и конструкционные материалы не отвечали требованиям надежности.

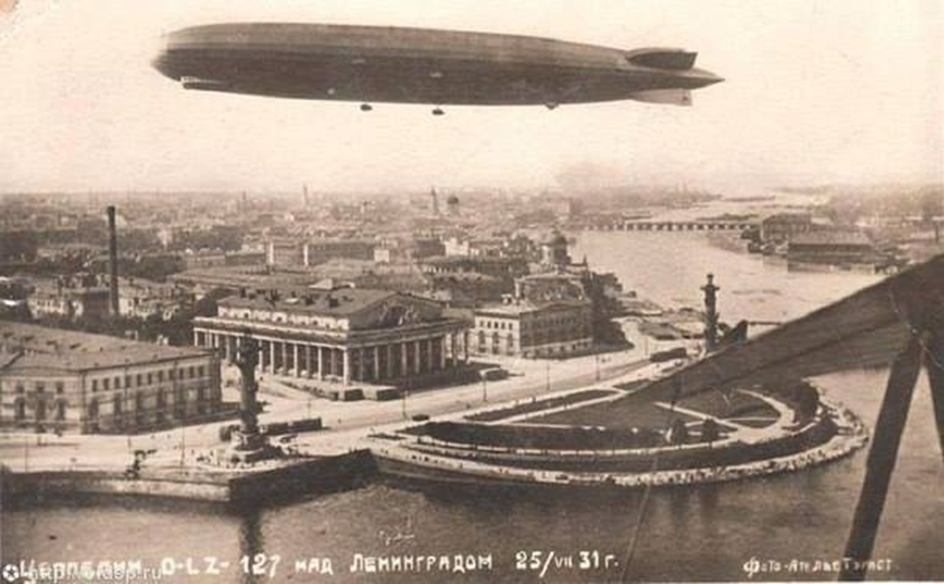

Дирижабли были способны на то, что самолетам даже трудно было представить. После перелета Линдберга, связанного с массой опасных для жизни пилота ситуаций, немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» совершил кругосветное путешествие с почти сотней пассажиров, обеспечив им уровень комфорта на борту, близкий к круизным теплоходам. Это казалось чем-то невероятным и все считали, что именно за дирижаблями или, как их тогда называли, легковоздушными судами будущее гражданских авиаперевозок.

Дирижабль в небе над Ленинградом. Фото из свободных источников

Рассмотрим хронику катастрофы, окончательно расставившей приоритеты в битве технологий гражданского авиационного судостроения. Немецкий дирижабль LZ 129 "Гинденбург" (крупнейший в своем классе) впервые поднялся в воздух в 1936 году и без преувеличения считался вершиной немецкой инженерной мысли, сочетая в себе все передовые технологии воздухоплавания того времени. За год «Гинденбург» совершил 17 пассажирских трансконтинентальных перелётов. В распоряжении гостей на верхней палубе дирижабля был ресторан, читальный зал и отдельная зона отдыха. На нижней палубе была оборудована специальная комната для курения, которая представляла собой герметичную капсулу с мощной системой вентиляции. Курение происходило под присмотром метродотеля, у которого была единственная на борту зажигалка. Такие меры безопасности не казались излишними, если помнить, что наполнен дирижабль был водородом – крайне взрывоопасным, но при этом самым легким и дешевым в производстве газом. Крушения, связанные с взрывами дирижаблей на водороде, к тому времени уже неоднократно случались, однако, именно с немецкими пассажирскими цеппелинами не произошло ни одной катастрофы. Немцы, конечно же, понимали, что дирижабль наполнен взрывоопасным газом, но считали, что если скрупулёзно следовать необходимым мерам безопасности, то риск можно контролировать.

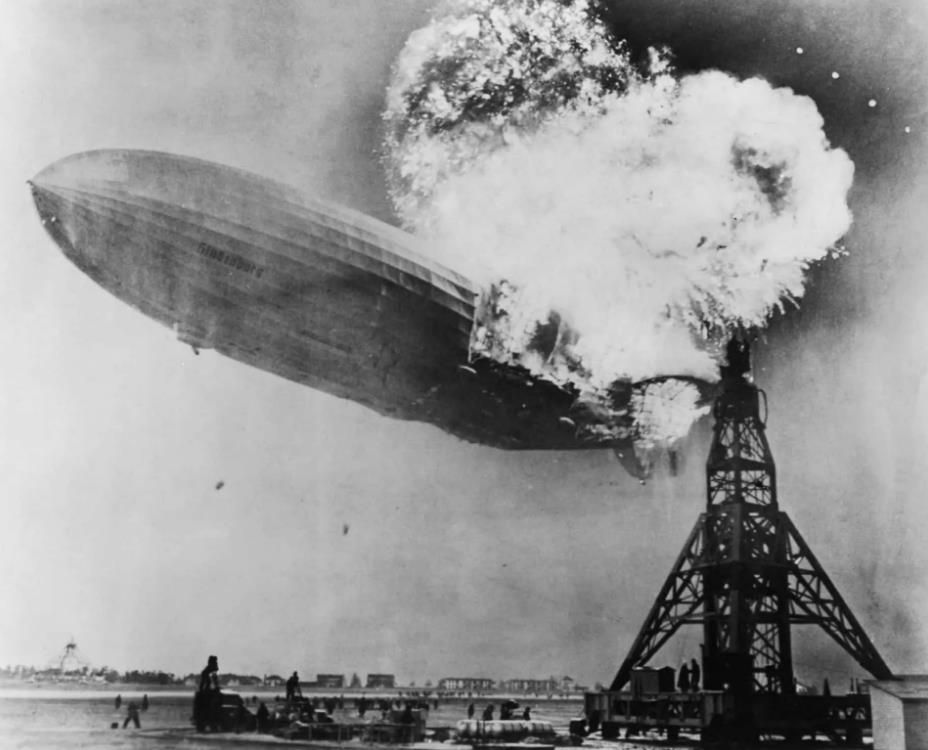

6 мая 1937 года «Гинденбург» завершал очередной трансатлантический перелёт, приближаясь к пункту назначения с опозданием в 12 часов, и, что хуже, экипаж имел все основания считать, что где-то на борту происходит утечка водорода. Задняя часть корабля сильно просела, и почти 3 часа дирижабль кружил над авиабазой Лейкхерст (Нью Джерси, США), сливая водяной балласт в тщетных попытках выровнять воздушное судно. Но, несмотря на все предпринимаемые экипажем усилия, сделать это не получалось. Воздух над авиабазой был сильно наэлектризован из-за недавней грозы, и по прогнозам приближался ещё один грозовой фронт. Попытки экипажа “Гинденбурга” посадить гигантский дирижабль, наполненный взрывоопасным водородом в сильно наэлектризованном воздухе, с возможной протечкой в обшивке ожидаемо закончились катастрофой.

Крушение дирижабля Гинденбург 6 мая 1937 года. Фото из свободных источников.

Почему же немецкие авиаконструкторы при свойственной им приверженности концепции абсолютной безопасности продолжали строить корабли на взрывоопасном водороде, хотя на тот момент уже была известна абсолютно безопасная замена – гелий?

Для производства гелия в промышленных масштабах необходимы два слагаемых: доступная по цене технология и источники ресурса. Если с первым германские инженеры 20-х годов прошлого века смогли бы справиться, то доступа к запасам природного газа – источника гелия у них не было. Россия, в свою очередь, обладала значительными запасами природного газа, содержащего гелий, однако политическая нестабильность и экономические проблемы после революции и Гражданской войны затрудняли инвестиции в новые технологии. Фактически, абсолютным обладателем и технологии и ресурсов для производства гелия в мире являлись на тот момент США, освоившие в конце первой мировой войны массовое производство этого газа в качестве безопасного в условиях боевых действий аналога водороду.

После окончания войны спрос на военное применение гелия снизился, и объемы его производство сократились. Тем не менее, правительство США, осознав стратегическую важность этого ресурса, приняло решение контролировать его добычу и распределение. Закон о гелии ("Helium Act"), устанавливающий федеральную монополию на производство и хранение гелия, был принят Конгрессом США в 1925 году. Основной целью введения запрета на экспорт было стремление сохранить запасы гелия для внутренних технологических нужд страны и задач национальной обороны. Кроме того, запрет соответствовал политике изоляционизма на фоне общего недоверия правящих кругов США к международным соглашениям и желания минимизировать участие страны в подобных договоренностях.

Запрет на экспорт гелия сохранялся вплоть до начала Второй мировой войны, когда в 1941 году после нападения Японии на Перл-Харбор США вступили в войну и приняли необходимость международного сотрудничества. До 1960-х годов США постепенно ослабляли ограничения, понимая, что международный рынок гелия необходим для поддержания технологического прогресса и экономической конкуренции. Окончательно контроль над добычей и хранением гелия был ослаблен в 1996 году, когда Конгресс принял закон о приватизации федеральных резервов гелия.

Сегодня гелий производится в нескольких странах мира, включая Россию, Катар и Алжир. Однако США остаются одним из крупнейших производителей и потребителей гелия, продолжая играть важную роль в международном рынке этого ценного ресурса.

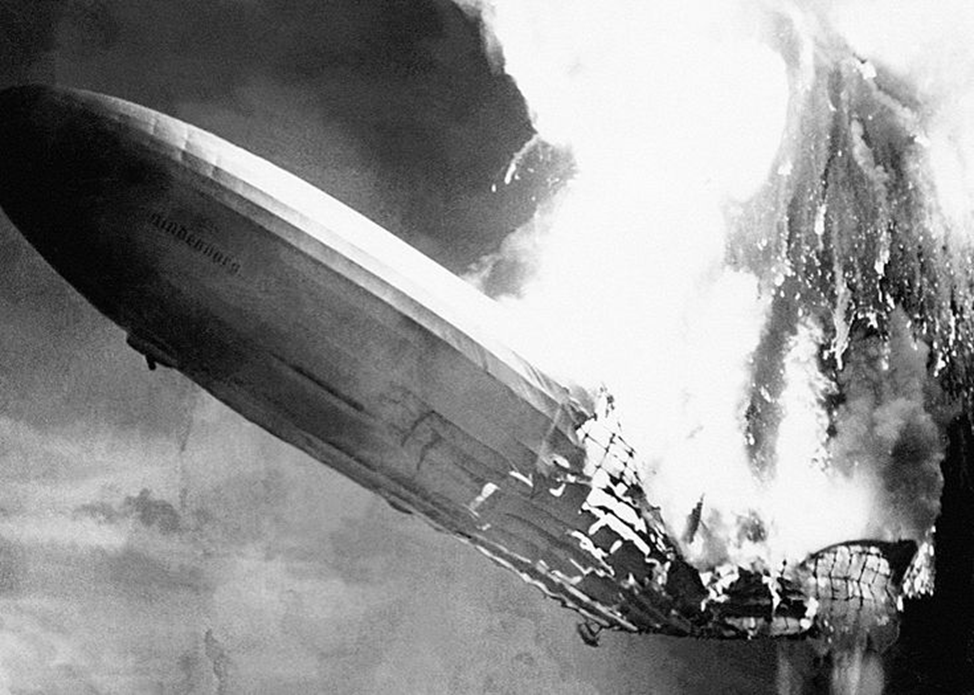

А тогда, в 1937 году, в результате крушения «Гинденбурга» погибло 35 человек из 97, находившихся на борту, и один человек из наземного персонала. Фоторепортеры, собравшиеся на авиабазе для встречи дирижабля, смогли во всех подробностях запечатлеть случившееся. Кадры крушения огромного корабля облетели весь мир, став первым в истории человечества документальным свидетельством катастрофы пассажирского авиасудна. Это происшествие с дирижаблями не стало первым или крупнейшим по числу жертв и разрушений, но увиденные огромным числом людей материалы вызвали бурное обсуждение в общественных и коммерческих кругах. Следствием стал полный отказ от использования дирижаблей на водороде в целях пассажирских перевозок. Так последний полет «Гинденбурга» поставил точку в битве технологий, бесповоротно сместив фокус внимания с воздухоплавания в пользу самолетостроения. И не последнюю роль в этом сыграло экономическое противостояние американского государства всему остальному миру.

Последствия крушения дирижабля Гинденбург 6 мая 1937 года. Фото из свободных источников.